呼吸道疾病婴幼儿的护理

常见症状护理第一节

一、婴幼儿常见呼吸道疾病

1.上呼吸道感染

急性上呼吸道感染,俗称“感冒”,是婴幼儿最常见的疾病,主要侵犯鼻和咽部,引起急性鼻咽炎、急性咽炎和急性扁桃体炎。上呼吸道感染一年四季均可发生,尤以冬、春季多见,可散发或流行。因病毒引起者最为多见,占90%以上,病毒感染后常继发细菌感染。婴幼儿时期易患感冒的主要原因是上呼吸道的解剖特点及免疫功能不成熟;若有佝偻病、营养不良、先天性心脏病等,往往容易反复发生呼吸道感染;上呼吸道感染常见的诱因是居住条件拥挤、室内空气污浊、冷暖不适及护理不当等。

(1)症状

上呼吸道感染临床表现轻重不一,一般年长儿症状较轻,以呼吸道局部表现为主,婴幼儿症状较重,以全身症状为主。

1)呼吸道局部表现:主要为鼻塞、流涕、喷嚏、咽部不适、咽痛、干咳等,体检可见咽部充血、扁桃体红肿、颌下淋巴结增大、有压痛。

2)全身表现:婴儿常突然起病,高热,可伴呕吐、腹泻、烦躁、哭闹,甚至出现高热惊厥;年长儿常表现为畏寒、头痛、食欲差、乏力、关节疼痛等;部分病儿可出现阵发性脐周疼痛,与发热所致阵发性肠痉挛或肠系膜淋巴结炎有关;有些肠道病毒感染的病儿可见各种皮疹。一般病程为3〜5曰,如体温持续不退或病情加重,应考虑可能发生并发症。

婴幼儿时期常见两种特殊类型的上呼吸道感染。

1)疱疹性咽颊炎,由柯萨奇A组病毒感染所致,多发于夏、秋季,主要表现为急起高热、咽痛,咽部及其周围充血,可见疱疹,周围有红晕,疱疹破溃后形成小溃疡,病程1周左右。

2)咽一结合膜热,由腺病毒感染所致,多发于春、夏季,可在集体儿童中引起小流行,临床以发热、咽炎、结合膜炎为特征,病程1〜2周。

常见并发症:细菌感染常向邻近器官及下呼吸道蔓延,可引起中耳炎、结膜炎、咽后壁脓肿、颈淋巴结炎、支气管炎及肺炎等,以婴幼儿多见。

(2)护理要点

1)提供安静、舒适的休息环境。保持室内空气新鲜,上午、下午开窗通风各1次,每次15分钟,避免对流风。保持室温18~22℃、湿度50%~60%,减少空气对呼吸道黏膜的刺激,以利于炎症的消退,防止继发性感染。

2)保证充足的营养和水分。多喝水,给予易消化高营养流质、半流质饮食,宜少食多餐并经常变换食物种类。婴幼儿食欲不好或呕吐,可增加喂乳次数,每次少量喂食。果汁、蔬菜汁富含维生素和矿物质,有利于疾病恢复,可给婴幼儿喂食。

3)婴幼儿感冒并有发热咳嗽时,应以服用清热解毒、止咳化痰的中药为主,如果并发细菌感染,可按医嘱服用抗生素。服药后高烧不退,可采取物理降温的方法,用冷毛巾冷敷两侧颈部、腹股沟、腋窝部,或用温水洗澡,头枕凉水袋或冰水袋等。护理中还要注意观察婴幼儿的精神、面色、呼吸次数和体温变化。

4)发热时应卧床休息,多饮水,稀释痰液,有利于痰液排出。

5)及时清除鼻腔及咽喉部分泌物,保证呼吸道通畅。鼻塞严重时用0.5%麻黄素液滴鼻,每天2〜3次,每次1〜2滴;对因鼻塞而妨碍吸吮的婴儿,宜在哺乳前15分钟滴鼻,使鼻腔通畅,保证吸吮。

6)保持口腔清洁,防止口腔炎、溃疡的发生。咽部不适或咽痛时可用温盐水或复方硼砂液漱口、含服润喉片等。

2.支气管肺炎

(1)症状

支气管肺炎是儿科的常见病,是我国儿童保健重点防治的“四病”之一。肺炎一年四季均可发生,以冬春季及气温骤变时多见,常在上呼吸道感染、急性支气管炎之后发病,也可为原发性感染。肺炎主要临床表现为发热、咳嗽、气促、呼吸困难及肺部有固定的中、细湿啰音。实验室检查项目有血白细胞检查、胸部X线摄片检查及病原学检查等。治疗要点是控制感染、对症治疗及防治合并症。

(2)护理要点

肺炎的家庭护理措施中,除了积极配合医生治疗外,十分强调精心护理。

1)生活环境宜保持安静、舒适,空气清新,以利于婴幼儿充分休息。居室温度应保持在18〜20°C、湿度60%为宜,以利于呼吸道的湿化,有助于分泌物的排出;房间内每曰上午、下午各通风1次。

2)保证患儿安静休息,尽量避免哭闹,以减少氧的消耗;采取半卧位,或抬高床头呈30°〜60°角,应经常帮助患儿翻身更换体位,或抱起患儿,以利分泌物排出,减轻肺部瘀血和防止肺不张。

3)加强营养与喂养,鼓励患儿多饮水,防止痰液黏稠不易咳出;哺喂时应耐心和细心,防止呛咳引起窒息;母乳喂养婴儿可延长喂哺时间,喂哺过程中可让患儿休息片刻;人工喂养宜选用开孔大小合适的乳头,以防乳汁流速过快造成呛咳;饮食宜给予高蛋白、高热量、高维生素的清淡流质或半流质,少食多餐,每次进食不宜过饱,以免膈肌抬高影响呼吸;进食时可取半卧位或坐位,以减少对呼吸的影响。

4)护理期间要密切观察病情的变化,患儿出现气急、口唇青紫等异常表现应及时送医院治疗。

二、物理降温概述

1.物理降温的定义

物理降温是通过物理吸热或散热的方法,使物体的温度降低。

2.物理降温的目的及原理

物理降湿是利用乙醇蒸发时吸收热量的原理来达到降温的目的。

3.常用物理降温的种类

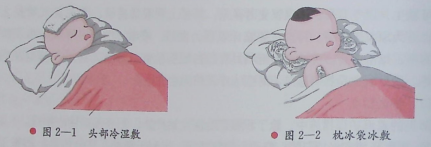

(1)头部冷湿敷

冷敷是将小毛巾放入盛有凉水的盆内,浸湿透后,略拧干,以不滴水为宜,敷在婴幼儿前额或大血管流经处,每10〜15分钟更换1次。要避免冷水将婴幼儿的衣被弄湿和水流到身体其他部位,如图2-1所示。

(2)枕冰袋冰敷

枕冰袋冰敷是将碎冰块装入冰袋内,去除有尖锐棱角的冰块,再加入少量凉水,驱除空气,盖紧盖子,擦干袋子后,装入套中置于头枕部、颈部、腋窝及腹股沟等大血管流经处,如图2-2所示,可降低体温,减少脑细胞耗氧量。

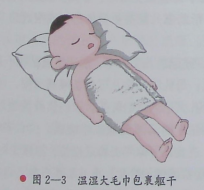

(3)温湿大毛巾包裹躯干部

温湿大毛巾包裹躯干部,包括腋下和腹股沟部,如图2-3所示。且降温效果好。

(4)温水浴

温水浴的水温比婴幼儿体温低1℃,应用清水。温水浴时,盆浴时间要短,操作要敏捷,适用于温暖和炎热季节,或者室温在22〜24℃的任何季节,降温效果好。

三、乙醇擦浴

1.乙醇擦浴的浓度配制

乙醇擦浴的浓度是25%〜30%。

(1)配置25%乙醇浓度的方法。取50%浓度的乙醇1份,加上1份等量温水即成。

(2)配制30%乙醇浓度的方法。取75%浓度乙醇80mL,兑温水120mL,其总量为200mL,此时乙醇浓度为30%。

2.乙醇擦浴的应用范围

当体温在38.5℃左右或以上时可采用乙醇擦浴降温,比较安全有效。

3.乙醇擦浴的家庭应用

当婴幼儿发高热时,可使用乙醇擦浴的方法降温。将乙醇浓度配制成25%〜30%,把发热婴幼儿抱到平坦的床上,使其平卧,解开衣领和衣扣。然后用纱布蘸乙醇温水为婴幼儿擦浴。擦浴的部位是颈部、枕部、腋下、大腿根部(腹股沟)、四肢及手心。

需避免擦拭婴幼儿胸腹部、项背部及足心等部位,以免引起心脏功能失调。若婴幼儿出现皮肤紫绀、四肢冰凉时或发寒颤(起鸡皮疙瘩)时应停止。

【操作技能】乙醇擦浴

一、操作准备

1.环境与个人准备

保持室温27〜28°C、湿度55%〜65%。做好个人准备:如头发束起,修剪指甲,去除首饰、手表,并洗手等。

2.用物准备

婴幼儿模型(有高热)、婴儿床、毛巾、小碗、50%或75%浓度的乙醇;温水、消毒纱布(20cmx20cm)、体温计、笔和记录本。

二、操作步骤

1.安抚情绪

用玩具逗引婴幼儿,使其保持情绪愉快。

2.乙醇配制

(1)把50%浓度的酒精50mL倒入小碗中,再把温水50mL也倒入小碗中,使乙醇浓度变为25%。

(2)将75%浓度乙醇80mL倒入小碗中,再把温水120mL也倒入小碗中,即配制出30%浓度乙醇。

3.安置体位

将发热婴幼儿平卧位放在床上,解松衣领、裤带。

4.拍拭法擦浴

(1)上肢拍拭。拍拭顺序:1)颈部外侧、上肢外侧、手背;2)侧胸、腋窝、手臂内侧、肘窝、手心。

(2)下肢拍拭。拍拭顺序:1)髂前上棘、大腿前侧、足背;2)腹股沟、大腿内侧、内踩;3)股下、腘窝、足跟。

5.擦拭方法

纱布蘸乙醇温水,略拧干,按上述顺序擦浴。皮肤皱褶处是大血管通过的部位,要多擦拭一会儿,以利于散热。

6.测体温

擦拭完毕后过半小时,给婴幼儿复测体温1次,并做记录。

三、注意事项

1.前胸、颈背部及足心不能擦,以免影响心血管功能。

2.用乙醇擦浴时,若皮肤出现鸡皮疙瘩、紫绀、四肢冰凉及身体寒颤时应停止,以免引起体温升高。

3.新生儿及小婴儿不使用乙醇擦浴。