犯罪预防知识一——我国犯罪预防相关知识

犯罪预防知识一——我国犯罪预防相关知识

一、犯罪预防的模式

犯罪预防模式,是犯罪预防标准化、制度化的基本实践形式。从结构上看,它表现为特定的犯罪预防主体、策略和措施的综合配置和具体动作。每一个国家都将依据其特定的犯罪状况、社会经济状况以及文化传统来采用适当的犯罪预防模式。

在犯罪预防过程中,由于各国国情不同、社会制度不同、历史文化传统不同,因而采用的模式也是各不相同。

我国的犯罪预防模式是社会治安综合治理。所谓社会治安综合治理,就是在党和政府的领导下,充分发挥社会主义制度特有的政治优势,动员全社会的力量,各部门齐抓共管,各条战线通力合作,依靠广大人民群众,运用政治的、经济的、法律的、文化的、教育的、行政的等多种手段,治理社会治安,减少违法犯罪,保障社会稳定。

对综合治理概念的理解有广义和狭义之分。广义的综合治理包括一切有利于预防和治理违法犯罪的方针、政策、制度、手段和措施。狭义的综合治理只包括直接作用于违法犯罪防治工作的方针、政策和措施。综合治理概念在实践层次上,也可作宏观和微观之分。宏观的综合治理是指全国、全省、全市等全局性的综合治理;微观的综合治理是某单位、某部门、某部位的综合治理,是全局的局部,是综合治理中某个环节上的治理。

综合治理的任务是整治社会治安,打击和预防犯罪,保障社会稳定,为改革开放和社会主义现代化建设创造良好的社会环境。

具体地说,社会治安综合治理的内涵包括六个方面:第一,打击危害社会的违法犯罪活动;第二,严密管理制度,加强治安防范;第三,加强防治治安危害的社会教育;第四,加强长效行政管理;第五,加强社会治安综合治理的思想、组织和制度建设;第六,加强对违法犯罪人员的教育、挽救、改造工作。以上六个方面的工作环环相扣,相辅相成,缺一不可。

二、犯罪预防的体系

犯罪预防的体系也可以说是犯罪预防的方法,主要包括以下几个方面。

1.社会预防

这是指以预防和减少犯罪为目标而进行的发展经济、制度变革、文化建设以及社会组织管理的活动与过程。

2.心理预防

这是指为了使个体在一定情境下的行为符合社会规范,旨在增强人的社会适应能力和自我控制能力的社会培养及自我修养过程。目的是培养健全人格,并对生理和心理具有严重缺陷的人采取矫治性治疗措施。

3.治安预防

这是指公安机关针对具有一般违法行为的人所采取的监督、控制和防范措施。治安预防只是一种外部控制活动,虽然在一定程度上能消除犯罪产生的原因,但不能从根本上预防犯罪。

4.刑罚预防

这是指国家通过刑法的设立和适用来遏制犯罪的预防活动,其主体是国家专门机关,工具是刑罚,对象包括所有公民。刑罚预防通过一般预防和特殊预防功能来实现其预防犯罪的目的。

5.被害预防

这是指从被害人、被害情境的角度所采取的预防犯罪发生的措施体系的总称。其目的在于提高社会公众的预防被害意识和能力,避免成为犯罪被害人,从而避免犯罪的发生。

三、犯罪预防的评估指标

导致犯罪的因素涉及经济和社会的各个方面,涉及个人和家庭。通过犯罪防范手段的运用,能够达到社会治安一定程度的稳定,这种稳定以案件数的下降、公众安全感的上升等直接的情形显现。公众的主观感受,可以由公众安全感调查得来。

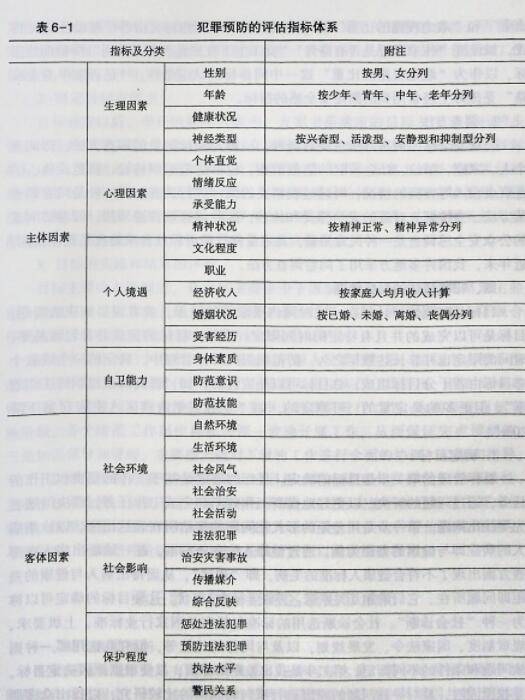

1.指标体系

犯罪预防的评估指标体系见表6-1。

2.指标层次

指标层次反映了指标的相互关系,由最终指标(或中心指标)、中间指标(或核心指标)和辅助性指标组成。最终指标是“安全感综合评价”,包括“社会治安综合评价”“执法公正情况评价”“对公安工作的满意度”“敢于作证的

比重”和“敢走夜路的比重”五个中间指标。中间指标又由若干辅助性指标构成,如设置“住家附近是否有路灯”“女工上下夜班是否有人陪送”等辅助性指标,以作为“敢走夜路的比重”这一中间指标的认定条件。“是否敢单身走夜路"是国际上经常用到的测定安全感的指标。

3.调查方法

公众安全感的调查方法主要有两种。一种是间接测量的调查方法,即调查个人、家庭、单位、社会采取的防范措施,包括防范组织建设、防范设施、防范资金投入等方面的情况,可通过表格类的统计进行调查;另一种是问卷调查的方法,直接调查对象的安全感受和体验,这种调查被普遍采用。问卷访问式的公众安全感调查是一种民意测验,其定量分析的可靠性和准确度是比较高的。近年来,我国许多地方采用了问卷调查方法。

四、犯罪预防的目标管理

目标是防范部门计划在一定时间内要取得的结果,或者说要解决的问题。目标是可以完成的并且有特定的时间限定。当然,目标的完成并非轻而易举,时间的限定也并非长达数年之久。防范组织的目标管理中,确定的一个或数个总目标由若干分目标组成。总目标可以是定性的,如“提高防范组织的工作效率”,但更多的是定量的、可测定的,如“今后三年内辖区入室盗窃案下降20%”。

1.确定目标

目标管理的第一步是目标的确定。目标的确定是基于工作的职责和工作的任务,通过问题的解决,以更好地提高工作效率和完成工作任务。解决问题首先要找出问题。第一步是用差距的形式把问题的症结所在表达出来。以诊断病人的病症即与健康的差距为例,通过健康人的参照标准,逐一诊断出病人在哪些方面出现了不符合健康人标准的毛病,即“现状”,从而得出病人与健康的差距即问题所在。它们的相互关系是:差距=标准-现状。这种目标的确定可以称为一种“社会诊断”。社会诊断选用的标准包括有关国家行业标准、上级要求、规章制度、国家法令、发展规划,以及与同行的比较等,但究竟选用哪一种则依问题和条件的不同而定。第二步是找出差距的原因,以便根据原因确定目标。寻找原因时,要对导致问题的原因进行横向和纵向的比较研究,以找出众多原因中的主要原因和根本原因。寻找原因的方法是正面论证法和反面论证法。确定目标时,对资料的全面收集和对资料的客观分析是至关重要的前提,否则确定的目标可能出现偏差。立案、公众满意度(安全感)、人口的分析和过去工作的评估,都是必不可少的要素。

2.制定目标方案书

目标确定以后,即开始制定方案书。方案书是确定的目标及实现目标的步骤和方法的书面文件。一个目标可以有多种实现的步骤和方法,换言之,目标确定以后,应制定各种目标的实现及其评价的方案书。方案书的基本要素包括确定的目标、实现目标的步骤和方法、目标实现后的评价。目标应该简明,任何相关的人员都能记住和理解;步骤和方法应该详尽、明确,任何相关的人员都能在方案书内找到自己的位置,明了自己该做什么。

3.目标的实施和结果的评价

目标主要由上级制定,分目标主要由中下级制定,目标的实施策略则主要由下级制定。目标方案书是上下级交流互动的结果,目标的实施就是上下级合作的过程。目标实现后,应对实现后的状况进行评价。

目标实施分为三个方面。一是通过对下级人员委任权限,使每个人都承担起总目标中自己应负的责任,让他们在防范工作中实行自我管理,独立完成具体目标。二是目标实施者按照目标方案书上的要求进行工作,为的是在目标实施阶段,各个防范工作岗位都能协调一致地开展工作,从而保证完成预期值。三是加强领导和管理,主要指上级对下级的工作进行全面的协调、监督和指导,至于下级如何根据方案书的规定去完成目标,则应该充分发挥他们的积极性、主动性和创造性,上级不应过度地进行干预。当目标实施活动已按预定要求结束时,按照定量目标值对实际取得的结果作出评价,并使这种评价与奖罚挂钩。与此同时,还要把评价结果及时反馈给执行者,以总结经验教训。